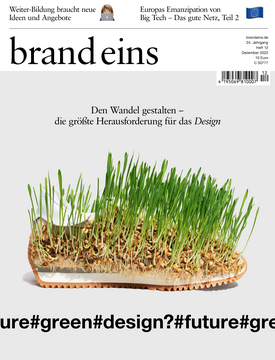

Titel: Den Wandel gestalten – die größte Herausforderung für das Design

Schwerpunkt: Design

Vier Geschichten aus dieser Ausgabe:

• „Die Dinge sollen nicht nur schön sein, sondern auch gut“,sagt Andreas Reckwitz. Der Kultursoziologe gilt als einer der führenden Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart. Mit JensBergmann spricht er über die heutige Bedeutung von Design, die ästhetische Seite der Selbstinszenierung und die wachsenden ökologischen Ansprüche an die Disziplin.

• Wie neu geboren: Das Ziel der Kreislaufwirtschaft ist, aus alten Dingen ohne Qualitätsverlust neue zu machen. Das Konzept Cradle to Cradle – von der Wiege zur Wiege – ist in der Praxis nicht leicht umzusetzen. Torben Müller stellt zwei überzeugende Beispiele vor.

• Die Wolldecken der US-amerikanischen Firma Pendleton zählen seit Jahrzehnten zur Kultur der Ureinwohner. Doch wem gehören die indigenen Muster, die viele der Produkte zieren? Geht es hier um Anerkennung oder Aneignung? Dieser Frage ist Christoph Koch nachgegangen.

• Klar, wir brauchen Wohnraum, also wird gebaut. Man könnte stattdessen aber alte Gebäude nutzen – statt sie dem Erdboden gleichzumachen, was allerorten geschieht. Fachleute fordern daher ein Abrissmoratorium. Deren Argumente beleuchtet der Architektur-Experte Till Briegleb in seinem Bericht Umbau statt Abriss.

Erscheinungsdatum: 25. November 2022

Umfang: 130 Seiten

Zum Inhalt dieses Heftes schreibt Chefredakteurin Gabriele Fischer:

Ein ganz neues Spiel

• Oberflächlich betrachtet, sind Designer für die Oberfläche zuständig, aber das Design hatte immer auch höhere Ziele. Schon der Jugendstil wollte mehr als verzieren, trat für die Rückbesinnung auf das einfache Leben ein, die BauhausDesigner erhofften sich durch die Anwendung des Funktionalismus eine bessere Gesellschaft, und selbst die schrillbunte Postmoderne hatte nicht nur Spaß im Sinn: Sie wollte einen freieren, spielerischen Umgang mit unterschiedlichen Bauformen und mehr Pluralität in Kunst und Kultur.

Und heute? Steht das Design vor seiner vermutlich größten Herausforderung. Es soll den Übergang zu einer für Mensch und Umwelt zuträglicheren Wirtschaft gestalten.

Das klingt zunächst einfach: mehr RecyclingStoffe verwenden, Verbundstoffe vermeiden, auf schädliche oder nicht abbaubare Materialien verzichten. Doch die Geschichte des CradletoCradlePrinzips zeigt, wie schwer es ist, gute Ideen in die Praxis zu übersetzen. Ende der Neunzigerjahre hatten der deutsche Chemiker Michael Braungart und der amerikanische Architekt William McDonough der schlichten Müllverwertung den Kampf angesagt, weil dabei wertvolle Stoffe von Stufe zu Stufe an Qualität verlieren. Stattdessen sollten Produkte von Anfang an so gedacht werden, dass ihre Bestandteile in ewigen Kreisläufen zirkulieren können. Gut 20 Jahre später nimmt die Zahl der überzeugenden Beispiele langsam zu.

Das Prinzip hinter der Idee allerdings war deutlich erfolgreicher. Wo immer junge Designe rinnen und Designer nach neuen Materialien suchen und Produkte für eine Zukunft entwickeln, in der Wegwerfen nicht mehr angesagt ist, versuchen sie, die nächste Entwicklungs stufe gleich mitzudenken. „Die Dinge“, sagt der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, „sollen nicht nur schön, sondern auch gut sein.“

Aber was ist gut, wenn man für ein Automobilunternehmen arbeitet? GeorgChristof Bertsch, Organisationsberater und Kurator, der mit unserer Redaktion bei diesem SchwerpunktHeft in die Diskussion gegangen ist – und mit einem Gastbeitrag in die (Design)Welt des Metaverse einführt – ist da streng: Der Individualverkehr könne per se nicht umweltfreundlich sein, sondern nur von vielen nutzbare Verkehrssysteme.

Bei Designworks, einem Thinktank von BMW, weiß man das auch – doch was tun, da die Firma doch vom Verkauf schwerer SUVs lebt? Da bleibt nur, den Konflikt auszuhalten, immer wieder in die Auseinandersetzung zu gehen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Betreiber des dänischen Designzentrums haben es da leichter. Auch dort wird über die grüne Transformation nachgedacht, vor allem wie kleine und mittlere Unternehmen sie schaffen können. Dahinter aber steht keine einzelne Firma, sondern das dänische Wirtschaftsministerium, diverse Stiftungen und – als Schirmherr – Kronprinz Frederik.

Ob in Dänemark, München oder Schanghai – die Veränderung der Welt und der Warenwelt beschäftigt alle, die über Produkte für morgen nachdenken. Die damit verbundene Herausforderung vergleicht GeorgChristof Bertsch mit einer Marsmission. Mike Meiré, unser Art Director, sieht das Design eindeutig in einer Schlüsselposition: Es müsse das Bewusstsein schaffen, das wir brauchen, um unsere Gewohnheiten zu überdenken.

weiterlesenDas könnte Sie auch interessieren:

brand eins 02/2021

brand eins 02/2021

brand eins 02/2021

Schwerpunkt: Marketing

brand eins 10/2019

brand eins 10/2019

brand eins 10/2019

Schwerpunkt: Wahrnehmung

brand eins 12/2023

brand eins 12/2023

brand eins 12/2023

Schwerpunkt: Zeit